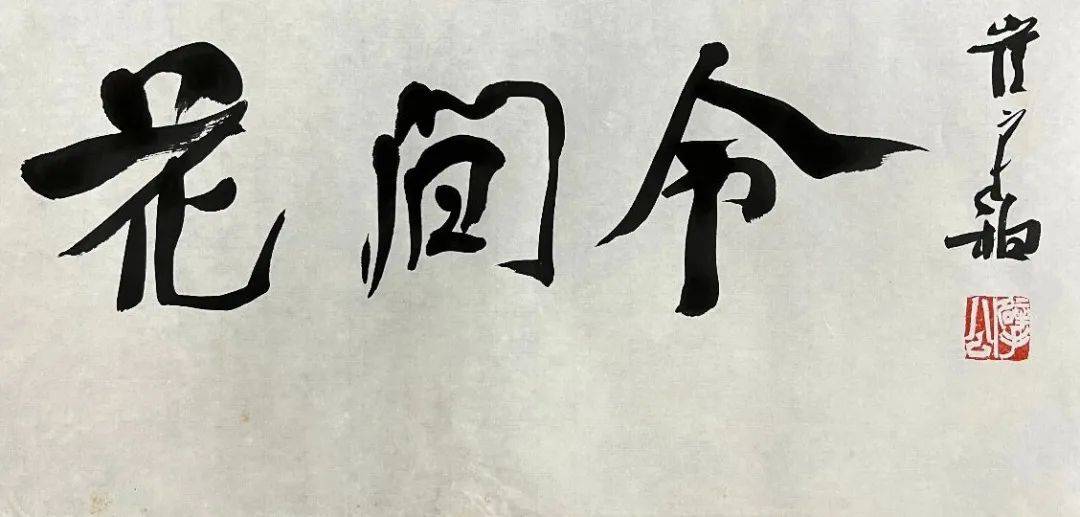

春华依旧在——崔寒柏书法艺术散记

浪游记快的青春,坎坷记愁的中年。假日的美好,除了能够获得大块时间身披夜色、杯酒倾怀之外,更多的还在于,容许自己静下心来整理过去的生命经验。而假日的意义更在于让中国传统艺术与自己的生命经验深刻相遇,“我是自己永恒的陌生人”。

岁月不堪数,心向可如初?在久喧未竟的尘世里,在成长和老去的节奏里,终于发出微信世界多次撤回却终归未敢吐露的心声。走进当代著名书法家、第七届兰亭奖金奖获得者崔寒柏先生的书法艺术,颇有心事付笔墨,春华依旧在之感。

在探索道路上一直跌宕悲欣的寒柏兄,任凭“天涯人亦从容老”,从未对笔墨与宣纸会产生意义失去信心,他用生命沉淀出来的,皆为活生生的非虚构笔墨,像阅世已深的成年人的眼泪,丰富而沉实,满是内倾式的抒怀。余华说:“一位真正的作家永远只为内心写作。”一位真正的书法家更应如此。高手会主动去融合各种“敌意”,从而让内在的精神旋律在笔墨流动间绵绵若存。寒柏兄的笔墨自觉与人生风雨并存交加,通过不断书写,已然达成人生里的举重若轻。

时间的背后大抵为生命的刻度。有了波澜起伏的现实生活做底,才会走向艺术的大欢喜。当春枝弹出少年意气,青铜色的胸膛,藏不住梦想的叠起。兴趣使然,出生于天津医学世家的寒柏兄三岁开蒙,随父母去看大字报大标语,并开始使用毛笔。一九七六年,经天津美院老院长介绍,寒柏兄得以拜当代书法大家王学仲先生为师,同期又师从津门篆刻名家徐嘏龄先生学习治印,随龚望先生学习隶书。

寒柏兄虽属六〇后,却是当代书坛风潮起落中“发凡起例”的那批人中的一员,一九八〇年,他与曹宝麟、华人德等人同获全国首届大学生书法比赛一等奖。尤其十三年的美国生活,让对枝干松了手的枫叶般飘零的他,非但没有放弃书法艺术,反而少年心性与成人智慧在身体里调和得十分融洽,三次举办书法个展,协办数十个书画家及书画社团的展览,开展书法教学,一再引领丰富的笔墨在异国他乡与中华传统文化“相认”。

同时,孤寂的岁月中,闭塞的环境下,寒柏兄还练就了笔心直抵内心、刀锋插入骨髓的书写基本功夫。人行天地间,路转家山时。异国山水终是外在情怀,故园才是根系语言环境。回国定居生命起锚之地津门后,寒柏兄依旧坚持书法艺术创作与教学,可谓“一条万古水,向我胸中流”。因此,不必过多斧凿所谓的人生主题与意义,寒柏兄的书法艺术风格形成,必然建立在保有人生阅历与人性底色的前提之下。这也是应该引起当代书家重视的、关于书法风格起调期所经的一条必由之路。

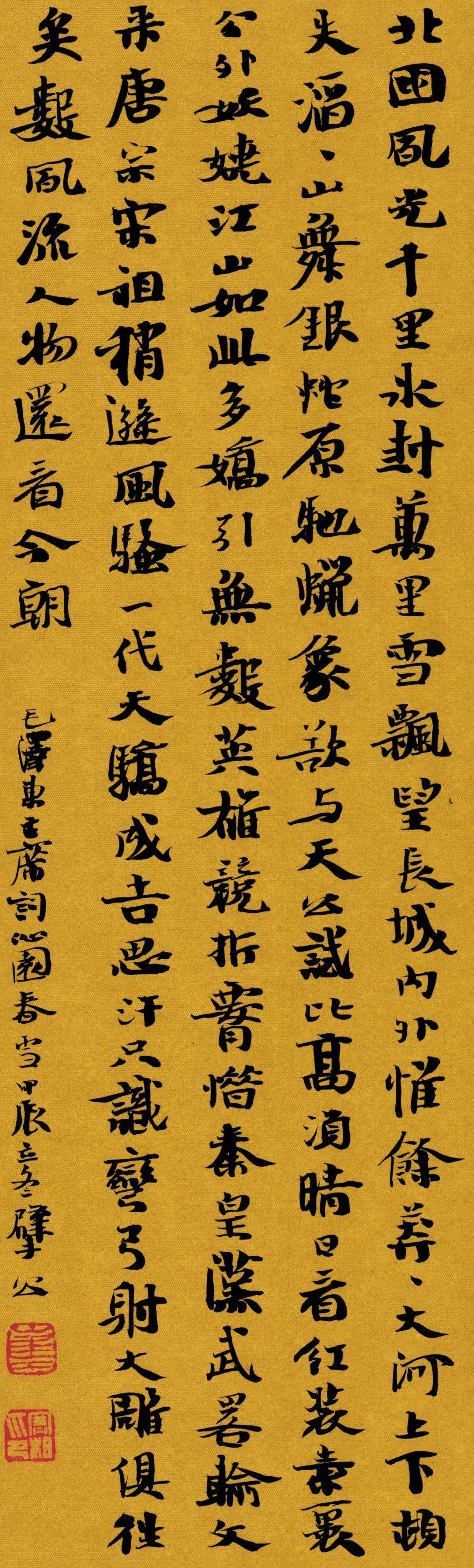

俗世悲欢,艺术古今。每个书法家感知世界和想象世界的方式不可能相同,找到人生价值的落脚点也不可能相同。书法创作最忌讳从自我变成他我,最后变成我们,当代笔墨书写的泛形式主义造就大量包装完美的艺术“话术”,造成自家面目的缺乏,无面目则如木槁无味。不能说寒柏兄完全避开了时下书坛存在的无法向时代真正表白的大面积同质化表达、浅层次抒情、碎片化感悟问题,不容置疑,这必然是艺术追求完美的理念下应该去批判的,然而他确实在笔法遵循古人的同时,有明显的变化,注重书写的自然性,笔意似不炼而出,线条情绪含量高,涌动着治愈式的苍劲与蓬勃,风格鲜明,成为这一时代书坛的一种元气,率情率性地呈现出几帧文化传承的叠影。

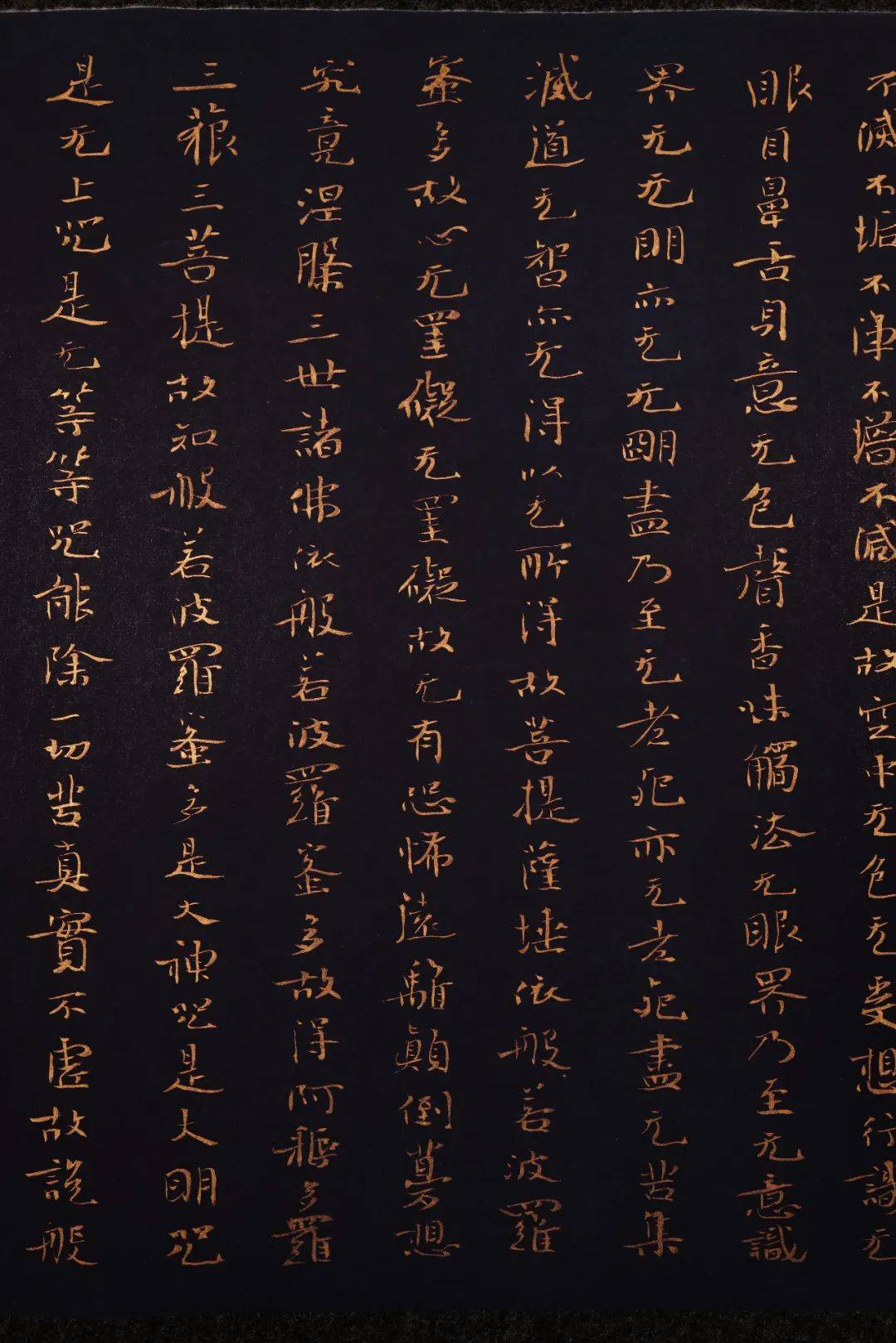

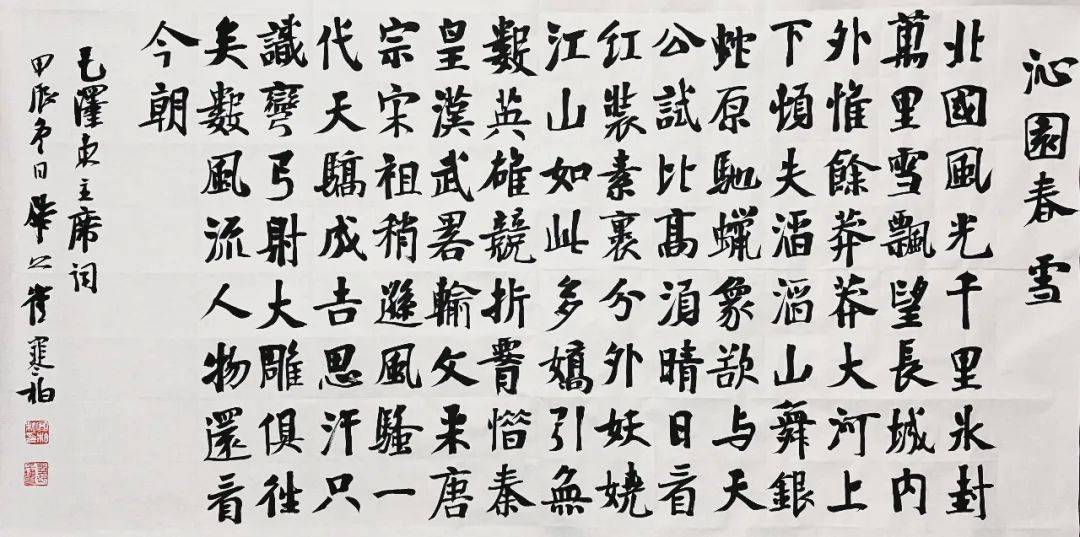

在博大精深的传统艺术面前,寒柏兄勇于向经典碑帖发出对话吁请,曾深入临写欧阳询《皇甫碑》、李北海《李思训碑》、《张迁碑》、《崔敬邕墓志》、《十七帖》、《集王圣教序》等名碑名帖,进而对经典碑帖文本“切己体认”,把笔下语言打碎重组,完成脱胎换骨的改变,直指被哲学的意义与美学的高度观照的书写风貌。这一风貌里蕴含那种被文化浸染的艺术特有的生命力,促使寒柏兄在生活与创作中不断重塑自我。

“风格是相对值,艺术含量才是绝对值。”充满艺术含量的风格即把自家笔墨经营成时代叙事的一种动态能力体现,无论是其所擅之楷书还是行草书,无不含有几分讲人生的用心。正如俞平伯先生对《浮生六记》的评价:“俨然一块纯美的水晶,只见明莹,不见衬露明莹的颜色;只见精微,不见制作精微的痕迹。”话中甩出的韵脚十足的关键词,庶几可为寒柏兄不做雕饰、摆脱安排、一气呵成的自然书写的一种写照。观之可得“禅心未许沾泥絮”般的会意。

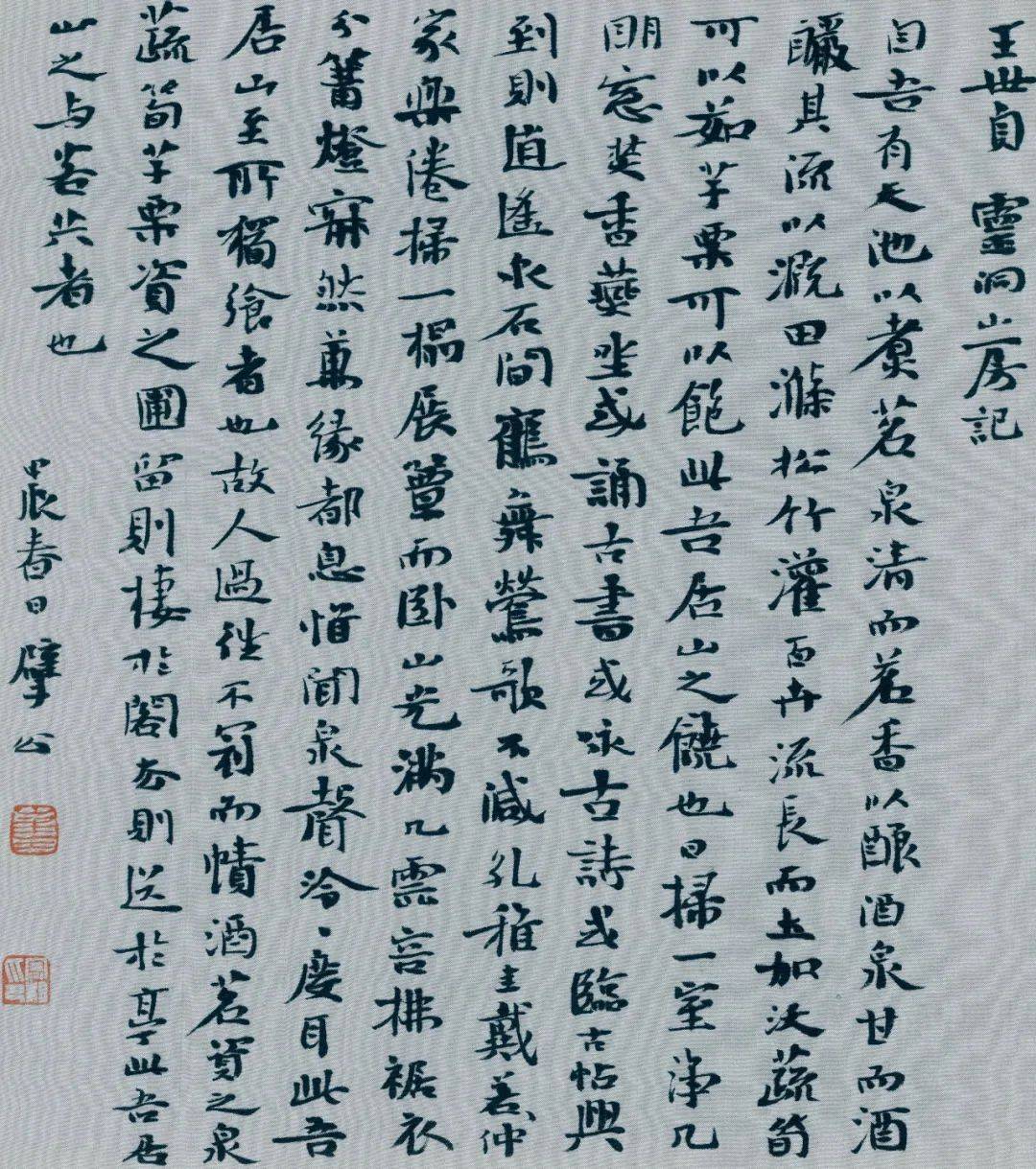

中国书法的不息长河,多能引发书法家对自我生命的主动觉知。寒柏兄不羁旷达的用笔深处,是对传统“书写的过程”未被传承有序的惋惜感叹,是对“正确的笔法”在书写中重建的信心满怀。他切实让自己的思想与情感在线条里诞生:“书写和勾描的用笔轨迹是大相径庭的,勾描能很快画出书法的效果,但它没有速度,根本不是书写。”他坚信“书写的速度是书法进化的动力之一”。寒柏兄的楷书特别讲究书写的速度,下笔便有豹奔鹤飞、孤独如风的质感。他能在三五十分钟内用小楷书写两遍《心经》,这种以速度见长的自主性书写,践行中惯能把情怀写深写透、写出气象,无形间成为他深夜独醒、自我排遣的有益方式,敢于回应最初的心跳。

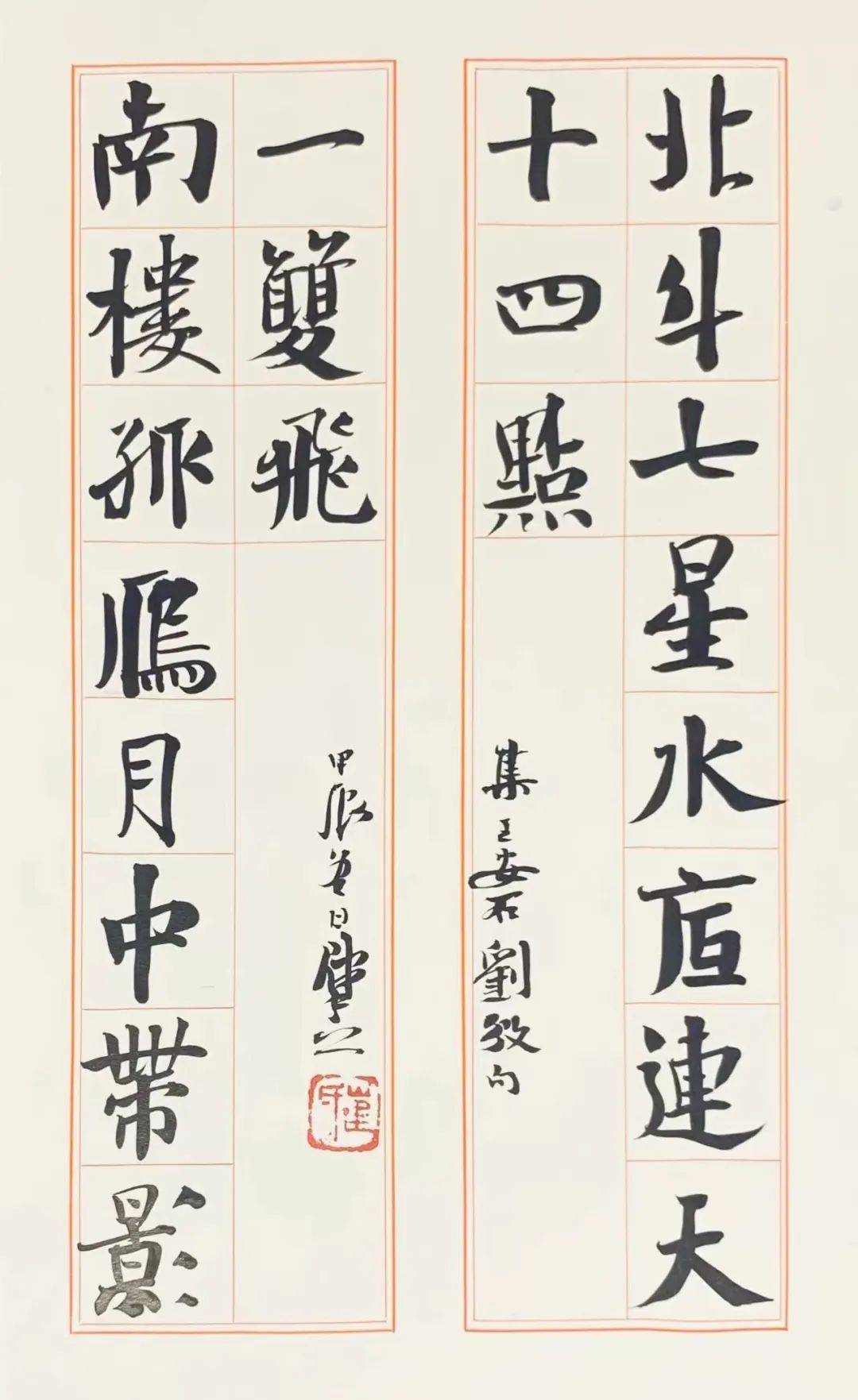

楷书之钥,在于书写之韵致,在于精致又高雅堂皇之格调。而寒柏兄的楷书语言,如同孟元老之于汴京繁华,笔间的气与氛、灵与拙,很难一言以概之。其大楷行笔自然、动作麻利,以圆笔行,力道之含吐绵长,真如太极缠丝劲,敦厚里见凝重、见高古。他的小楷,竖密横阔,入理入扣,线条简练,结构圆满,笔新而意美,气骨宛然。字字清俊,归于醇雅。

显然,寒柏兄准确地捕捉到了楷书艺术的时代神经。丹纳在《艺术哲学》里说:“有一种‘精神’的气候,就是风俗习惯与时代精神,和自然界的气候起着同样的作用。”而在这种“精神气候”的引领契合下,寒柏兄拥有了属于自己碑帖兼容的楷书脚本,所以他不会去模仿谁,也不会去演谁,只为表达自己。在世俗里力图无我,在笔墨里追慕有我。他写出了独有的味道,如同莲生清水的感觉。

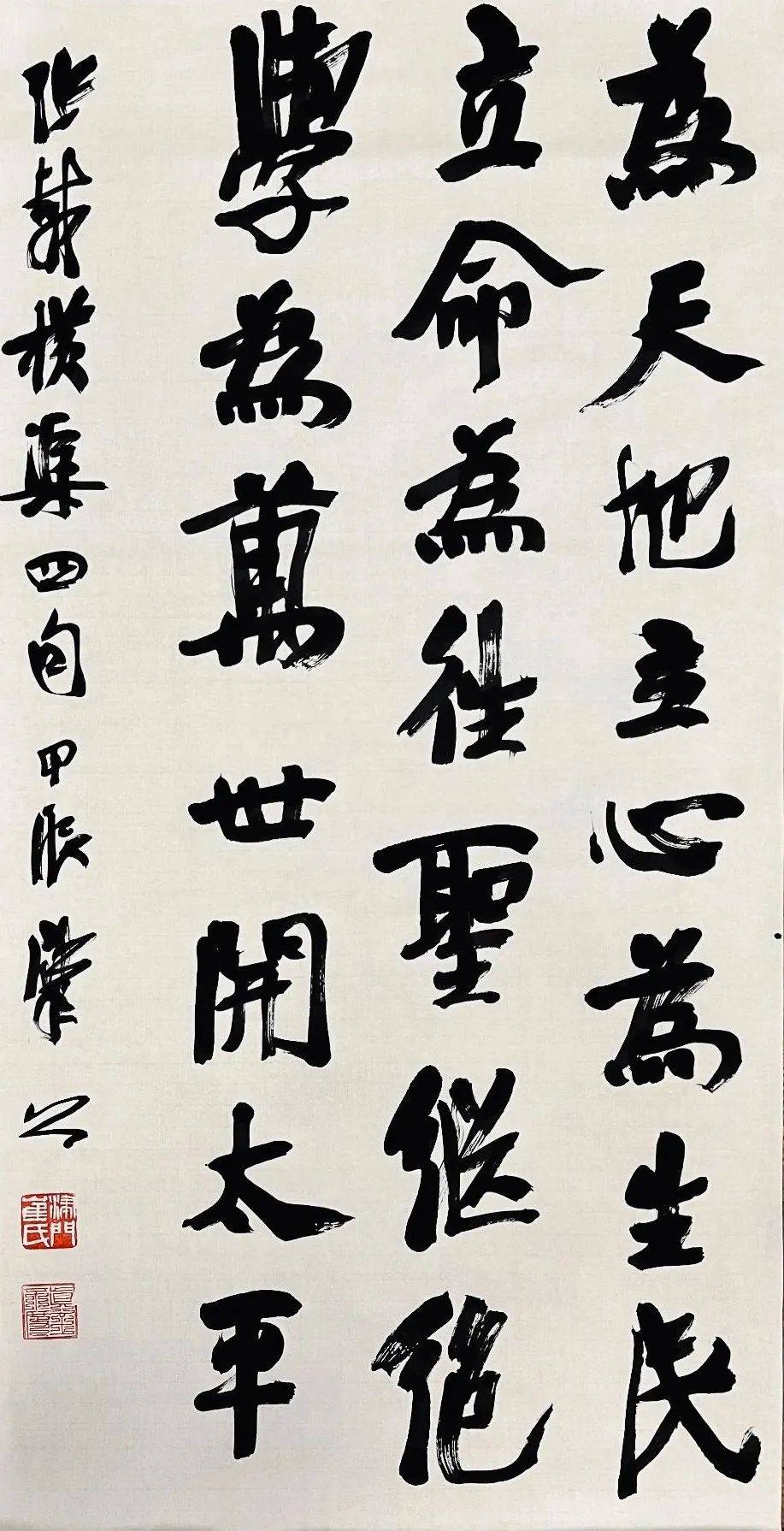

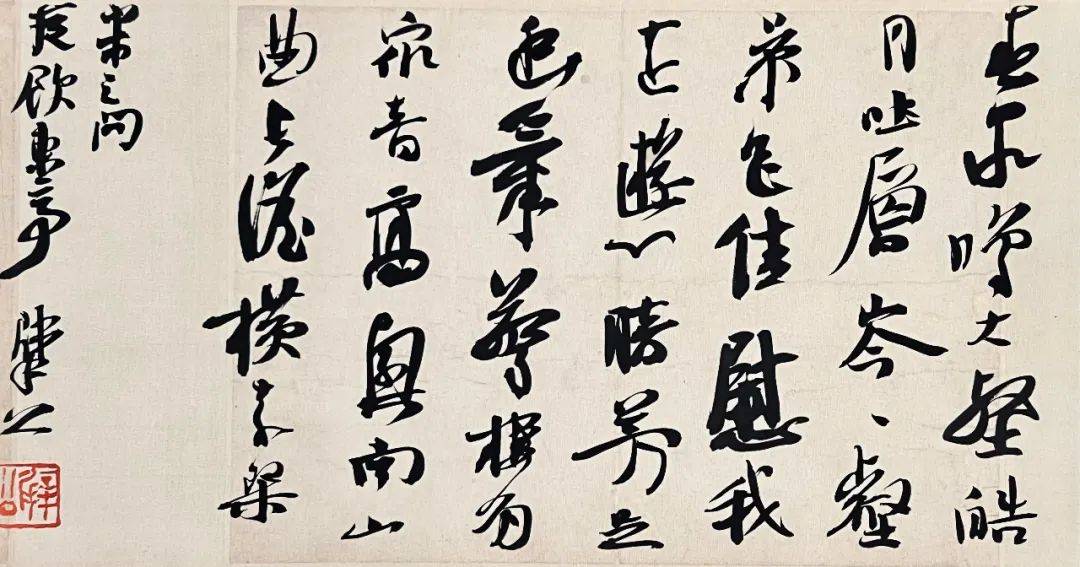

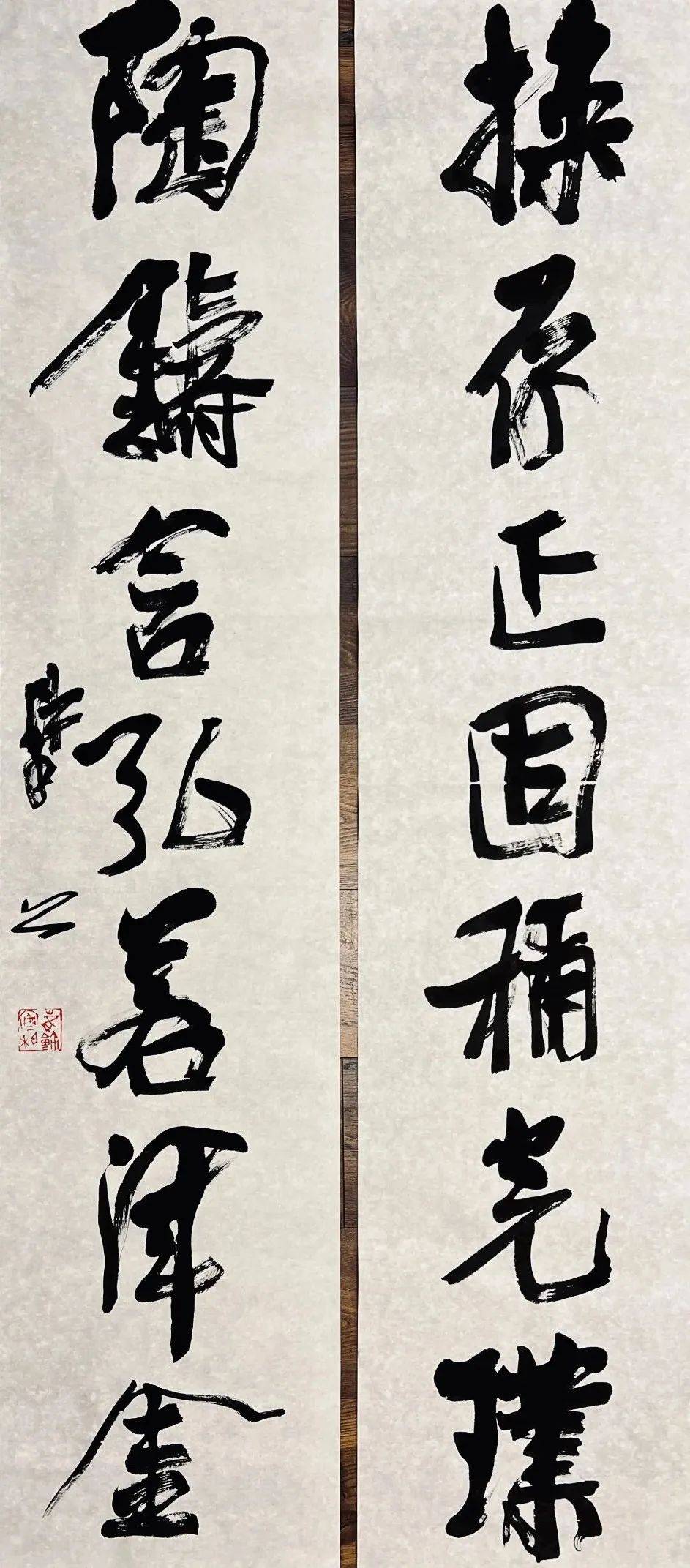

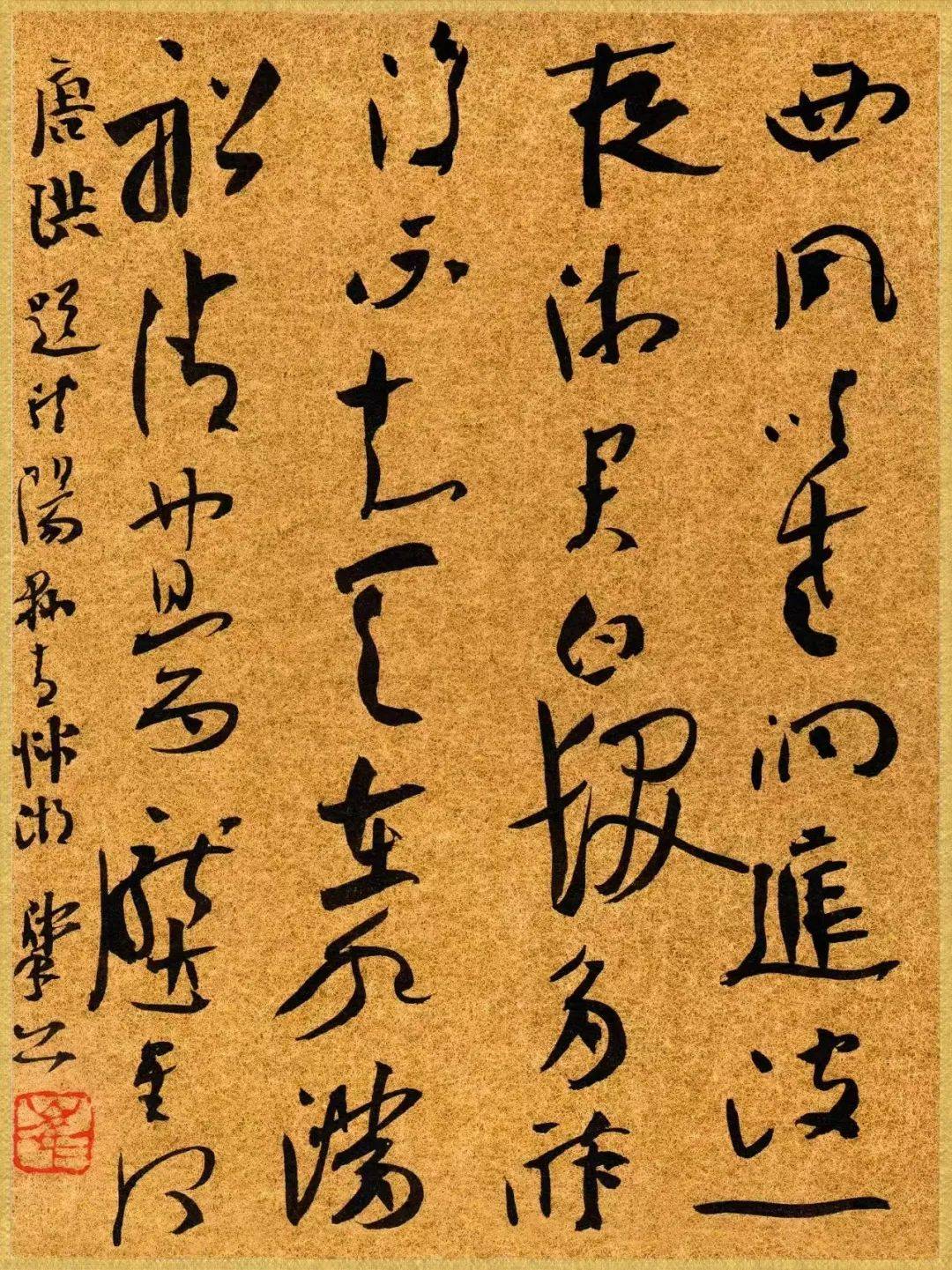

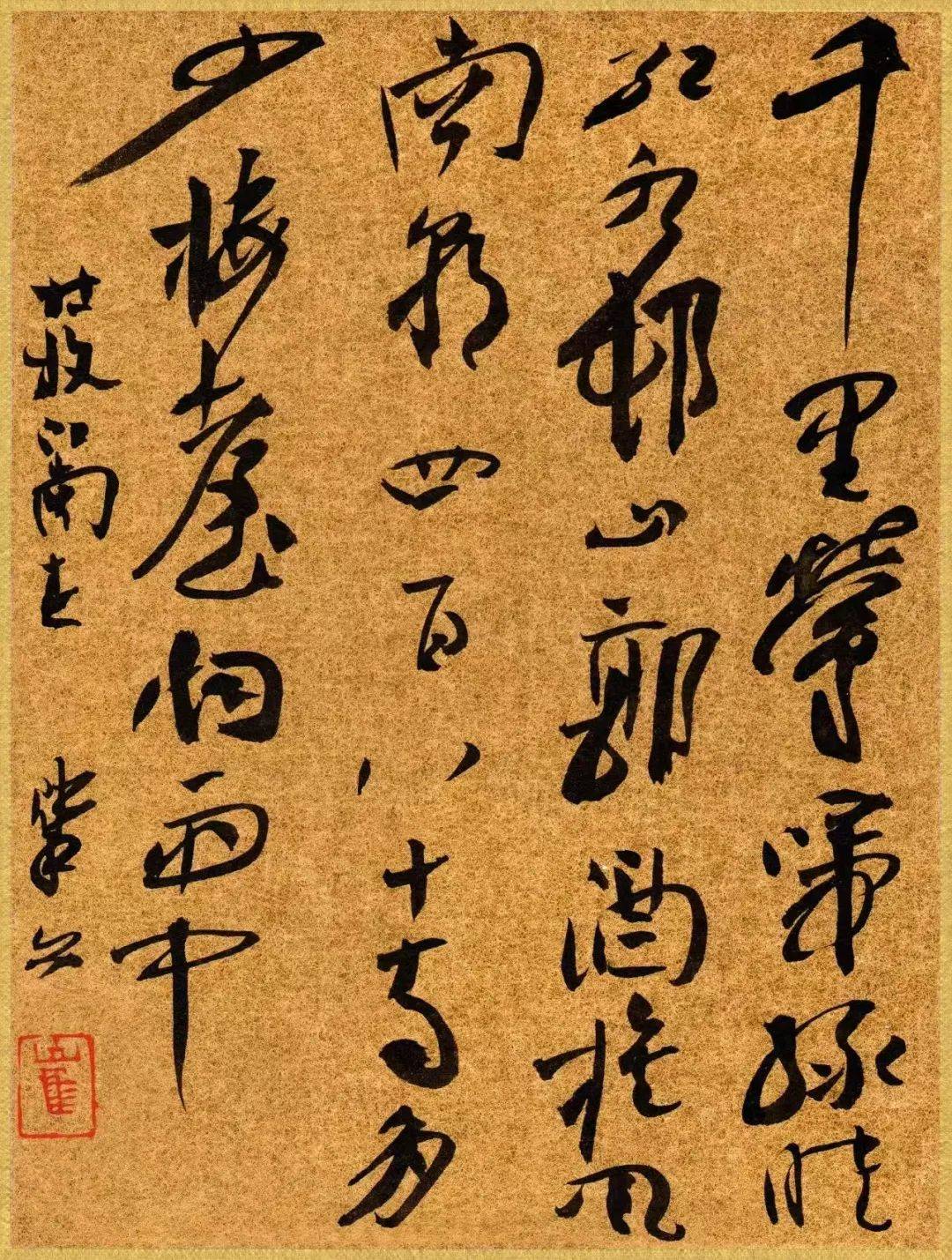

白云飞渡,端端风流。寒柏兄的行草书,沿帖学之源点下袭而来,走的是二王和苏东坡一路,兼有颜真卿、何绍基的身影,旁涉碑学养分,不柔媚,不甜俗,骨肉匀称,字法墨法变化不拘,激情活力满满,似辽阔的木管,像绵韧的弦乐,鸣奏出灵魂的舞蹈:面对天空与大地的自然抒情,呼唤你的热血与行动,不啻当下书法艺术坡道上的一帧独特风景。为业界所公认。

饱含着文采、学养、意趣的行草书书写正是其笔墨发声的又一状态呈现,昭示出在当代书法与人文精神的黏性大大减弱的无奈现状下,执笔问心的书家更应该参与到时代的文化发展与审美流向中。王冬龄先生明确表示:“崔寒柏的书法水平在我辈书法家中是出类拔萃的。他的作品中蕴含着深厚的文化底蕴和丰富的艺术内涵。他的行草作品,气势磅礴,令人叹为观止。”继承自传统的书写修为,推动寒柏兄的笔墨运转开来内力充沛,任由一种既茫远又迫切的情愫,随笔漫生,短线如鼓点,长线是风琴,凝聚纸上的力量,解锁胸中的诗意。如山之相送般上下相续、远近相逐,线条生涩处偏有节奏动人,予人“遇入匪深,即出愈稀”的空灵美。甚至越是闲笔,越有风神。难怪陈振濂先生说寒柏兄的行书草书作品,线条流畅,气韵生动,已具很强的观赏性和艺术价值。换言之,他的行草笔墨高度已还原为一种时光的质地,岁月的回声里传递着书写的自由,以及对生命的敬畏,远非那些满纸死气、文胆丧失之作可以比肩。

生命之短暂无常比照世间之广阔苍茫,在具体的、小写的、世俗的平凡人生里,人的确不能因为年华的逝去,而失去遥远而崇高的方向。眼中收得武陵春,偶然读到黑塞的文字,言道:“大多数人就像一片片落叶,在空中随风飘荡翻飞,最后落到地上;有少数人像天上的星星,循着固定的轨道运行,任风都吹不到他们那,在他们心中,有他们自己的方向。”拟其形容,象其物宜,比之寒柏兄长年甘受磨剑结网的寂寞,而倾力行笔的走向,不难断定出一种情怀再开的未来。聚散终有时,天涯存故人。他日再读寒柏兄的书法,安放情愫,回味过往,定然少不了又要巴山夜雨一番。

郝永伟

郝永伟,1977年11月生于河北栾城。文学学士,历史学硕士,编审,中国作家协会会员,中国文艺评论家协会会员,中国编辑学会会员。出版人,文化学者,武侠小说创作者。从事出版二十余年,懂策划,精校勘,善古籍整理。曾在河北省出版总社、江西出版集团(读研期间,特约编辑)从事编辑工作,现谋稻粱于中国书法出版传媒。

出版专著《南船北马总关情:元代江西籍文人诗集序文整理与研究》(22万字),《犹可揖清芬》(20万字),《既见君子》(21万字)。在《人民政协报》《中国艺术报》《中国书法报》《中国书画》《中国篆刻》《书法报》《书法导报》《图书与情报》《图书馆杂志》《出版广角》《藏书报》等发表图书评论及艺术评论若干。在《中华传奇》《武侠故事》《上海故事》《小小说月刊》《短小说》《诗刊》《诗潮》《阳光》《辽宁青年》等发表中短篇小说、诗歌若干。